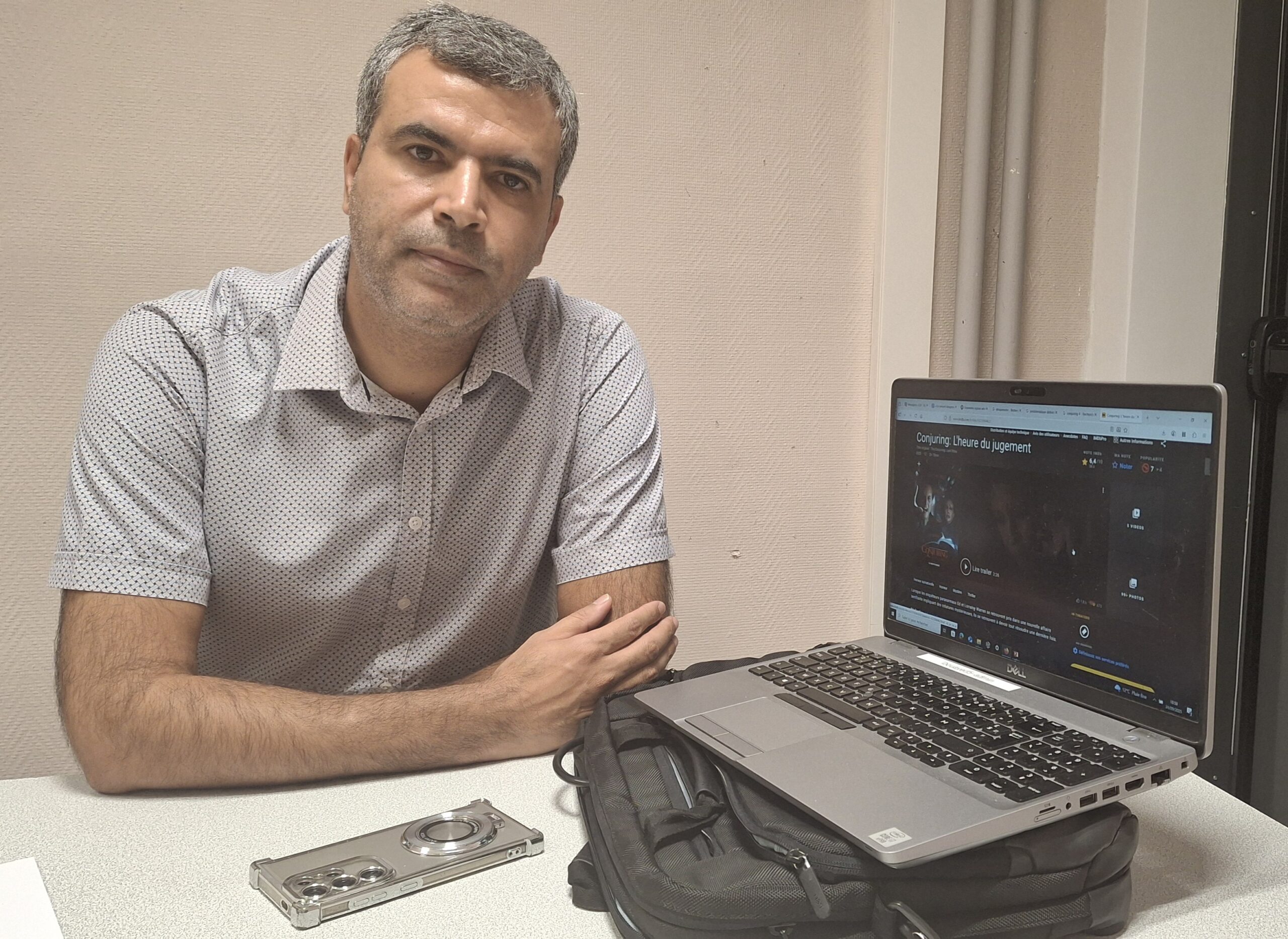

Conjuring 4 est sorti au cinéma, début septembre. Lors de son week-end d’ouverture, le long métrage a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire pour un film d’horreur, amassant 194 millions de dollars à travers le monde. Pour comprendre comment fonctionne la peur et pourquoi autant de personnes aiment la ressentir, nous sommes partis à la rencontre de Jaouad Bouayed, professeur de biopsychologie à l’université de Lorraine à Metz et enseignant chercheur en neuroscience.

Webullition : Monsieur Bouayed, comment pourrait-on définir la peur ?

Jaouad Bouayed :Au même titre que la joie ou la colère, la peur est une émotion primaire. C’est-à-dire qu’elle est commune à tous les individus. Comme chaque émotion, c’est une réaction adaptative à notre environnement. Elle est forcément de courte durée. Si elle dure, c’est une humeur. Chaque émotion répond à cinq composantes.

– Un aspect physiologique, pour la peur, le cœur bat plus vite et la respiration augmente.

– Un aspect comportemental, peut-être que l’on cherchera à fuir ou à combattre…

– Un aspect cognitif, le stress peut nous aider à prendre une décision plus rapidement.

– Un aspect expressif, l’émotion se lit sur notre visage et dans la voix.

– Un aspect subjectif, chaque humain est différent, il aura donc une perception différente de la peur.

Mais quoi qu’il arrive, elle est vitale pour nous.

W : Pourquoi ?

J.B : Comme pour les animaux, la peur est essentielle pour notre survie. Sans cette émotion, on ne peut pas éviter le danger. En quelque sorte elle nous sauve la vie.

W : Et comment ça fonctionne ?

J.B : Parlons un peu d’anatomie. La peur se construit dans l’amygdale, qui est une structure du cerveau. C’est cette partie qui traite le stimulus menaçant. Une fois ce stimulus identifié, le cerveau va être mis en alerte pour notre sécurité. Sans l’amygdale on ne peut pas ressentir de peur.

W : Mais alors, si c’est une émotion propre à la survie, pourquoi est-ce qu’on aime autant être effrayé ?

J.B : Tout vient de la dopamine, hormone de plaisir et de désir. Quand le sentiment de peur disparaît, nous sommes soulagés car le danger est écarté et de la dopamine est envoyée dans l’amygdale pour un retour à la normale.

W : C’est la seule raison pour laquelle on aime les films d’horreur comme Conjuring 4 ?

J.B : Non, la dopamine intervient ailleurs, parfois même avant de rentrer dans la salle. Le spectateur est attiré par la nouveauté, celle-ci l’excite et le stimule, il ne sait pas ce qui va le terrifier, il est curieux. Une fois devant l’œuvre, le suspense nous tient en haleine, le sursaut peut venir de n’importe où.

Ce genre de film essayent de créer l’immersion, pour que tu aies l’impression d’y être. Pour Conjuring 4, des prêtres ont béni une salle de cinéma avant le début de la séance par exemple. Dès le début tu es conditionné.

Il peut aussi y avoir un côté psychologique, en sortant du cinéma on a la sensation d’avoir surmonté sa peur, comme une sorte de défi personnel.

Parfois, notamment chez les adolescents, il y a aussi l’approbation sociale qui rentre en jeu. Quand on regarde un film avec ses pairs, on est content de ne pas avoir eu peur, alors que nos amis, eux, oui, ce qui peut créer de l’admiration.

W : Y a-t-il plusieurs degrés dans la peur ?

J.B : Bien sûr, déjà il faut différencier la peur de l’anxiété. La peur intervient sur un court terme de manière spontanée face à un danger immédiat. Si elle est anticipée et concerne un danger qui est lointain ou potentiel, on parle alors d’anxiété. On perçoit souvent l’anxiété comme négative mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, l’anxiété permet à un athlète de se surpasser si elle est bien dosée. Que ce soit la peur ou l’anxiété, il y a différents degrés d’intensité. La peur va de l’appréhension à la terreur et l’anxiété de l’inquiétude à l’angoisse. Un sentiment excessif et intense peut être diagnostiqué comme un trouble, c’est le cas de l’anxiété généralisée.

W : La peur peut devenir une maladie, est-ce donc une bonne chose d’être constamment confronté à cette émotion et aux films d’horreur ?

J.B : Cela dépend de la sensibilité de chacun. Les réactions ne sont pas stéréotypées, chacun réagit différemment à la peur. Certains ne sont pas conçus pour aimer les films d’horreur. Pour d’autres cela peut être dangereux, c’est le cas des personnes ayant une maladie du cœur.

Les films d’horreurs peuvent créer des phobies chez certains, depuis les années 70, de plus en plus de personnes ont peur des requins à cause des Dents de la mer par exemple.

Bien entendu il faut avoir l’âge de comprendre que l’on regarde de la fiction, ce dont les enfants sont incapables.

Enfin, parfois trop de peur peut fatiguer le corps si elle n’est pas maîtrisée. Dans le cerveau c’est le cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir. Or, celui-ci fonctionne moins bien quand il est confronté à une émotion forte. Comme notre réflexion est atténuée, il est plus facile de nous faire passer des messages subliminaux sans qu’on s’en rende compte. Cette pratique est notamment utilisée par les réalisateurs.